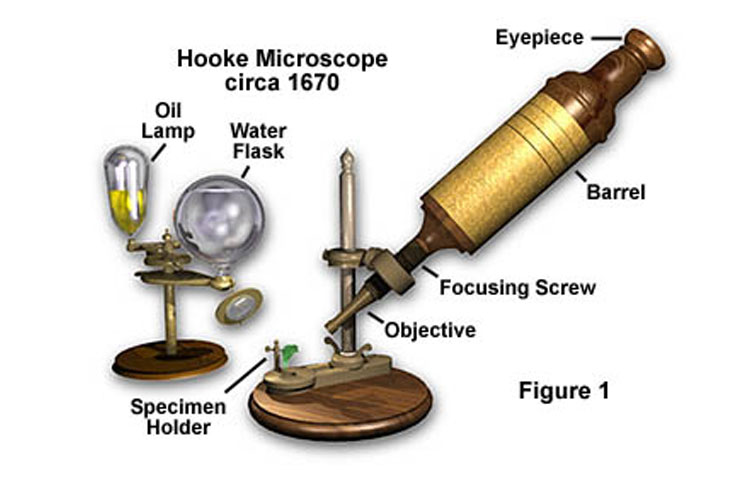

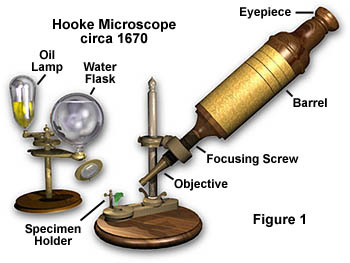

На изображении отображён простой составной микроскоп, изобретенный британским ученым Robert Hooke в 1660 годах. Данный микроскоп имеет объектив, приближенный к образцу, и фокусируется перемещением основной части микроскопа. Окулярная линза находится в верхней части микроскопа. Также, в большинстве случаев, в основную часть встроена дополнительная линза для повышения поля зрения. Микроскоп на изображении использует для освещения масляную лампу и наполненный водой сферический резервуар. При прохождении резервуара свет от лампы рассеивается, а затем фокусируется на образце с помощью линзы, прикрепленной к резервуару.

Для подробного ознакомления с медицинской и исследовательской техникой основных мировых производителей оптических систем и сопутствующего оборудования посетите наш каталог или свяжитесь с нашими специалистами и получите полную профессиональную консультацию по любым, имеющимся у Вас, вопросам.

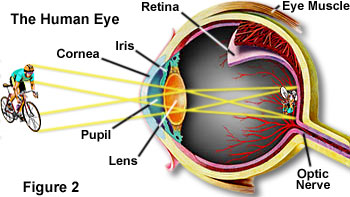

Поскольку множество пользователей микроскопа зависят от прямого наблюдения, чрезвычайно важным является понимание отношения между микроскопом и глазом. Наши глаза способны различать цвета в видимом диапазоне длины волны: фиолетовый – синий – зеленый – желтый – оранжевый – красный. УФ и ИК недоступны нашему зрению. Человеческий глаз также способен определять различия в яркости и интенсивности в диапазоне от черного до белого с учетов всех оттенков серого цвета. Поэтому, чтобы изображение могло быть воспринято человеческим глазом, оно должно обладать цветами видимого спектра. Рецепторы сетчатки, отвечающие за определение цвета, называются “колбочками”. Клетки, отвечающие за распознавание уровня интенсивности света, называются “палочками”. Данные клетки находятся на задней части сетчатки глаза. Элементы фронтальной части глаза, такие как радужная оболочка, роговица и хрусталик, отвечают за получение и фокусировку света на сетчатке.

Для четкого восприятия изображения необходим достаточный визуальный угол. Также, необходим достаточный контраст между деталями и фоном для детализированного восприятия увеличенного изображения.

Для четкого восприятия изображения необходим достаточный визуальный угол. Также, необходим достаточный контраст между деталями и фоном для детализированного восприятия увеличенного изображения.

Из-за ограниченных возможностей хрусталика, невозможно различить объекты, находящиеся на очень близком расстоянии к глазу. Традиционное расстояние для нормального наблюдения составляет 25 см.

Простейшие увеличительные стекла были изобретены более 500 лет назад и представляли собой выпуклые линзы. Помещение увеличительного стекла между объектом и глазом позволяло получить сфокусированное изображение.

Простейшие увеличительные стекла были изобретены более 500 лет назад и представляли собой выпуклые линзы. Помещение увеличительного стекла между объектом и глазом позволяло получить сфокусированное изображение.

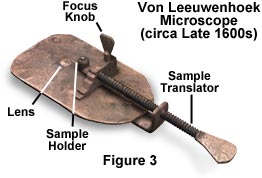

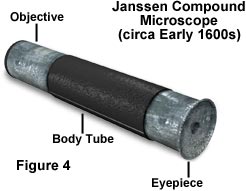

Увеличительные стекла достигли максимального уровня развития к 1600 годам. С их помощью, Anton von Leeuwenhoek, наблюдал одноклеточные организмы и бактерии. В начале 1600 годов, стараниями братьев Janssen в Голландии и Галилея в Италии, был изобретён первый составной микроскоп. Он состоял из двух, линейно расположенных, выпуклых линз: первая линза (объектив) находилась ближе к образцу, а вторая (окуляр) – ближе к пользователю ( с возможностями настройки положения образца и линз). Составной микроскоп обеспечивал двухуровневое увеличение. Объектив проектировал увеличенное изображение через тубус микроскопа в окуляр, который, в свою очередь, добавлял дополнительное увеличение.

Составные микроскопы, разработанные в 17 и 18 веках, имели серьезные недостатки, такие как хроматические и сферические аберрации. Из-за данных проблем, изображения получались расплывчатыми, и предпочтение отдавалось микроскопам с 1 линзой. В середине 18 века производители микроскопов обнаружили, что сочетание двух линз с различными показателями дисперсии значительно уменьшало или полностью устраняло хроматическую аберрацию. Первоначально, данное открытие было применено в телескопах, обладавших более большими линзами, по сравнению с микроскопами. Линзы с коррекцией аберраций стали применяться в микроскопах только к началу 19 века.

Составные микроскопы, разработанные в 17 и 18 веках, имели серьезные недостатки, такие как хроматические и сферические аберрации. Из-за данных проблем, изображения получались расплывчатыми, и предпочтение отдавалось микроскопам с 1 линзой. В середине 18 века производители микроскопов обнаружили, что сочетание двух линз с различными показателями дисперсии значительно уменьшало или полностью устраняло хроматическую аберрацию. Первоначально, данное открытие было применено в телескопах, обладавших более большими линзами, по сравнению с микроскопами. Линзы с коррекцией аберраций стали применяться в микроскопах только к началу 19 века.

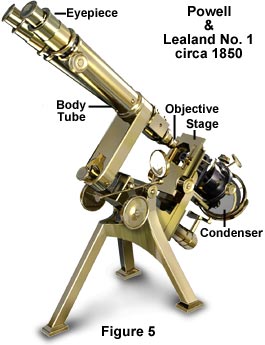

18 и 19 века ознаменовались значительным улучшением механических и оптических качеств составных микроскопов. Развитие технологий позволил производить более сложные компоненты и, к середине 19 века, в производстве высококачественных микроскопов стал использоваться медный сплав. Вперед выдвинулись британские и немецкие производители микроскопов. Их оборудование имело широкий диапазон вариаций в конструкции и производственном качестве, однако общие черты производства оптических компонентов оставались одинаковыми. Микроскоп на изображении 5 был произведен в 1850 году Hugh Powell и Peter Lealand. Изобретение треножного штатива считается самым большим достижением в этом временном периоде.

18 и 19 века ознаменовались значительным улучшением механических и оптических качеств составных микроскопов. Развитие технологий позволил производить более сложные компоненты и, к середине 19 века, в производстве высококачественных микроскопов стал использоваться медный сплав. Вперед выдвинулись британские и немецкие производители микроскопов. Их оборудование имело широкий диапазон вариаций в конструкции и производственном качестве, однако общие черты производства оптических компонентов оставались одинаковыми. Микроскоп на изображении 5 был произведен в 1850 году Hugh Powell и Peter Lealand. Изобретение треножного штатива считается самым большим достижением в этом временном периоде.

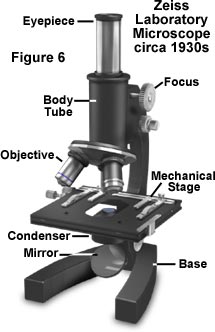

К концу 19 века, среди производителей микроскопов наметилась огромная конкуренция и такие факторы, как затраты на разработку и производство стали играть значимую роль. Медь, которая использовалась при производстве микроскопов, была очень дорогим материалом и, чтобы снизить расходы на обработку, производители начали красить внешние элементы микроскопа и штатива, так же как и предметные столики и другие неподвижные части.

В начале 20 века, производители микроскопов стали заменять медь в рамах и столиках микроскопов на железо, которое было значительно дешевле и при покраске в черный цвет ничем не отличалось от меди. Они также начали гальванизировать многие важные медные компоненты. В это время, все микроскопы обладали единой конструкцией. Типичный микроскоп данного периода отображён на изображение 6. Подобная конструкция микроскопа чрезвычайно функциональна и используется до сих пор.

Современные микроскопы значительно превосходят по характеристикам предыдущее поколение. Развитие технологии производства стеклянных компонентов позволило значительно снизить или полностью устранить оптические аберрации. Технология производства интегрированных микросхем позволила производителям выпускать “умные” микроскопы, имеющие встроенные в штатив микропроцессоры. Данные достижения позволили автоматизировать выполнение огромного количества задач.

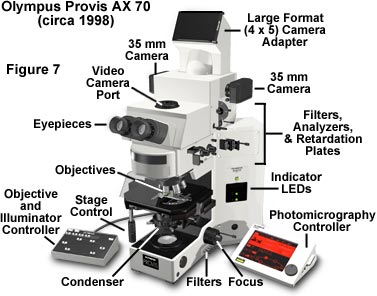

На изображении 7 отображён исследовательский микроскоп Olympus Provis AX70. Данный микроскоп обладает современным дизайном, включающим в себя множественные источники света, анализаторы, поляризаторы, призмы для ДИК и компоненты для флуоресценции и фазового контраста. Микроскоп соответствует всем требованиям, предъявляемым к фотомикрографической системе. Y-образная рама микроскопа обеспечивает простоту и комфорт использования.

На изображении 7 отображён исследовательский микроскоп Olympus Provis AX70. Данный микроскоп обладает современным дизайном, включающим в себя множественные источники света, анализаторы, поляризаторы, призмы для ДИК и компоненты для флуоресценции и фазового контраста. Микроскоп соответствует всем требованиям, предъявляемым к фотомикрографической системе. Y-образная рама микроскопа обеспечивает простоту и комфорт использования.